周辺部眼底 |

周辺部網膜 peripheral region

赤道部は大部分の渦静脈が位置する,およそ9乳頭径幅の部分である.明確な区分はあまり意味がないが,後極部寄りが中間周辺部,鋸状縁方向が最周辺部となる.

脈絡膜の血流は後極から分岐してくる短後毛様動脈系と,長後毛様動脈+前毛様動脈による毛様体からの反回系による.その接点は最周辺部に当たる.

周辺網膜では感覚網膜(神経要素)が消える.まず神経線維・神経節細胞がまばらになって消失する.杆体が早く消え,錐体は痕跡的として(内節だけの形で)残っている.外網状層が無くなると内外の顆粒層がひとつになる.顆粒層の中心は Müller細胞で,密度を増し姿を変え 毛様体扁平部・無色素上皮 へ続く.鋸状縁である.

鋸状縁をはさんで Müller細胞の基底膜と硝子体線維の一体化した部分が,硝子体基底 vitreous base である.

|

|

感覚網膜の内境界膜は無色素上皮細胞の基底膜へ連続することから,感覚網膜の9層は2層になる(あるいは,内境界膜以外の8層が1層になる,というべきか.いや,内境界膜を1層と数えるのは習慣的に網膜視部だけであるから,やはり9層が1層になる,というのだろう).

網膜色素上皮は一応 Bruch膜とともに,毛様体色素上皮へ連続する.脈絡毛細血管板は消失する.

発生:

神経外胚葉・眼杯部分は鋸状縁までの原基である.水晶体胞の取り込みに前後して,先端部は2層の網膜盲部に伸展する.

臨床的事項:

支持装置の Müller細胞により鋸状縁部分は強固になっている.例えば,通常の網膜剝離は毛様体方向へ進行することはない.また,毛様体部では網膜視部の網膜下腔は無くなるが,まれに剝離を発症することがある.

そのほか,硝子体膜との癒着をつくるもの,網膜内層が萎縮する病態,網膜色素上皮〜脈絡毛細血管板・脈絡膜萎縮となる状態,などがある.

1)病 態:

赤道部〜周辺部を好発部位とする.

周辺網膜で9層構造が不完全な部分のひとつが囊胞様変性で,通常 normal variation と見做され病的なものとはしない.

内層構造が不完全な部分では硝子体膜との異常癒着をつくる.網膜硝子体癒着は網膜剝離の危険因子 risk factor となる.

そのほか,脈絡毛細血管板が萎縮する状態や網膜外層が萎縮する病態がある.通常,硝子体側に問題がなければ有意な risk とはならない.

|

|

2)症 状:

基本的に “無症状”,というか無自覚.つまり発見して危険度を評価する側(要するに医者)の問題.

3)分 類:

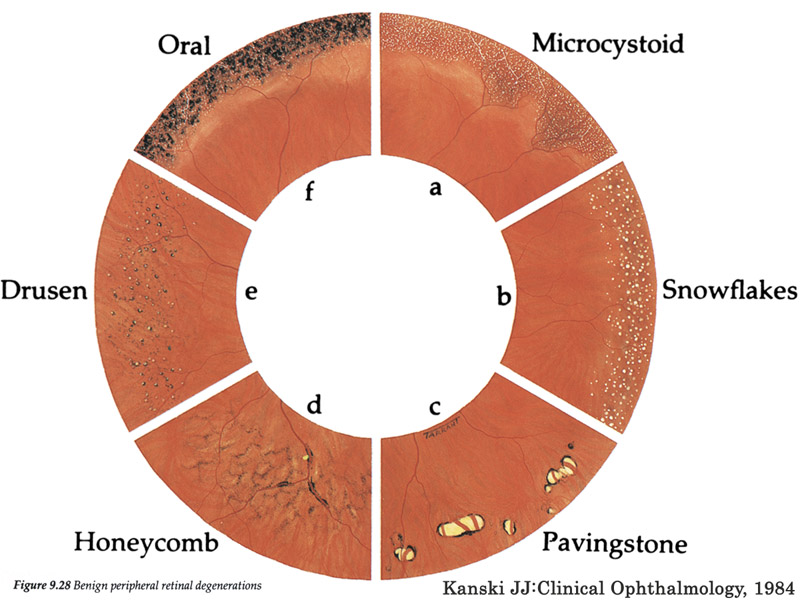

良性の周辺部変化

paving stone degeneration あるいは

脈絡毛細血管板の萎縮により色素上皮細胞・網膜外層の脱色素・消失をきたしたもの.結果,Müller細胞が直接 Bruch膜に接することになる.脈絡膜血管がよく透見できる.加齢により顕著化.敷石状変性.

drusen:

赤道部〜周辺部で認められる,基本的に加齢変化.

WWP(white with pressure) と WW/O

P(white without pressure):

元は検眼鏡所見(Schepens,1952)で,種々の病態の総称となっている.おおよそ若年で多く高齢で少ないことで,内境界膜付近の変化が中心の筈である.

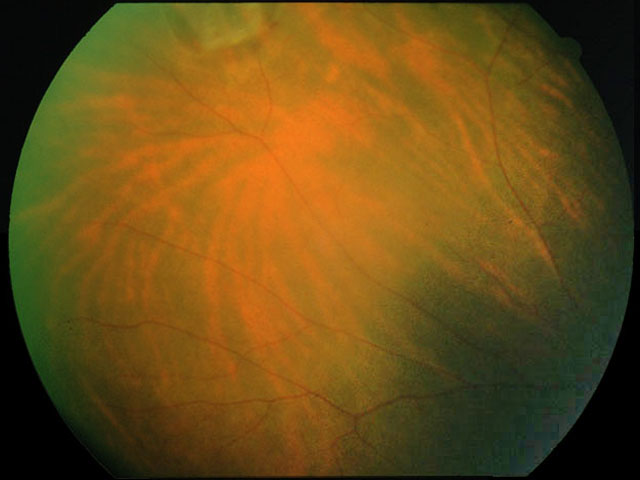

周辺網膜囊胞様変性 cystoid degeneration:Blessig-Iwanoff 腔 ∕ 類囊胞変性

細かい赤い顆粒状の小斑点を呈する囊胞が灰白色で区切られ鋸状縁に沿うように帯状に連なる.空洞は『Blessig 空洞』と呼ばれる.

一般に外網状層(〜内顆粒層)に初発する空胞で加齢により顕著化する.

後極方向への拡大はないとされる.融合した空洞や神経線維層(または内網状層)での囊胞形成では,網状変性 reticular degeneration 所見となる.教科書には,内外の境界膜を内外壁とし中隔壁としてMüller細胞の残骸を認める,との記述もある.

この隔壁が消失すると網膜分離 degenerative retinoschisisとなる(次).

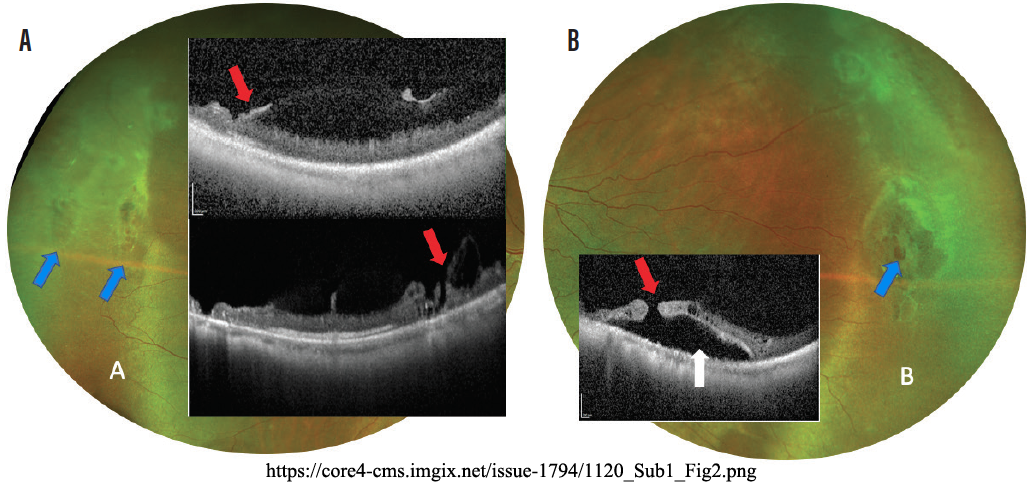

老人性網膜分離 degenerative retinoschisis:

類囊胞変性が融合したもので内顆粒層〜外網状層で分離する.有色人種では少ない ??

網目状変性は後極方向へ拡大し,reticular degenerative retinoschisisから true detachmentへ進行するリスクがある,とされる.

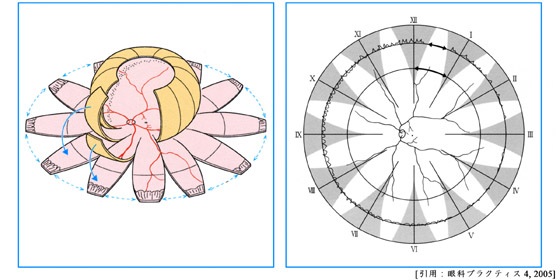

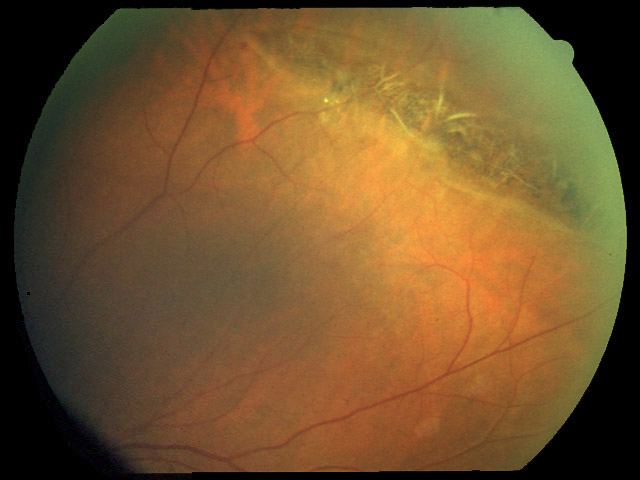

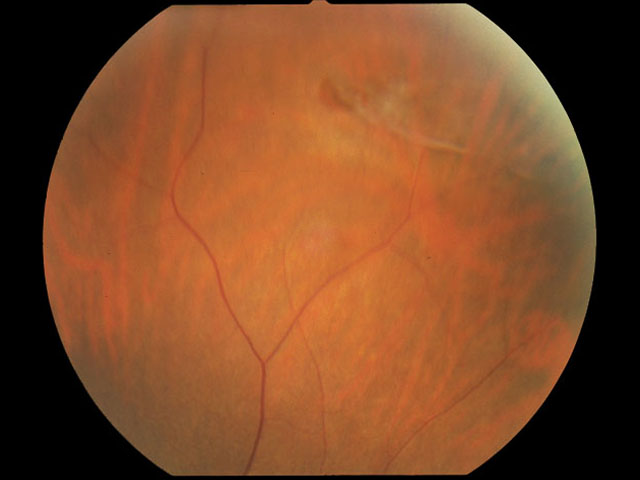

蝸牛跡変性 snail track degeneration と 網膜格子状変性 lattice degeneration:

|

|

snail track degenerationはカタツムリがはいまわった跡のような,細かい白点帯状の弧状線をいい,格子状変性の初期状態とされている.

網膜の限局性萎縮と,ふちに沿う濃縮した硝子体線維とグリア細胞の混在した硝子体᠆網膜の癒着があり,変性部硝子体は崩壊・液化している.変性は生直後にはなく,成人になる過程で出現するので,液化腔は生後に形成されると考えられる.所見は次第に色素沈着や網膜血管閉塞が加わり,変性部は血管硬化によりほぼ白線の格子模様となり顕著化すると,lattice degenerationの名前の由来となる.

網膜の限局性萎縮と,ふちに沿う濃縮した硝子体線維とグリア細胞の混在した硝子体᠆網膜の癒着があり,変性部硝子体は崩壊・液化している.変性は生直後にはなく,成人になる過程で出現するので,液化腔は生後に形成されると考えられる.所見は次第に色素沈着や網膜血管閉塞が加わり,変性部は血管硬化によりほぼ白線の格子模様となり顕著化すると,lattice degenerationの名前の由来となる.

人口の 6~11%に発症し,遺伝性がみられる.原因として,内境界膜の形成異常,胎生期血管の異常,部分的虚血網膜,硝子体形成時の異常,などが考えられている.近視に於て発生率が上がる(約4倍).

変性巣内では萎縮が進行し内層が消失すると穴が開くか,あるいは後部硝子体剝離に伴って癒着部が裂ける.前者が萎縮円孔(atrophic hole),後者が牽引裂孔(traction tear)である.

網膜剝離の7~8割は格子状変性が関与している.しかし逆に格子状変性が剝離を発症するのは500人に1人以下と推計されている.また,格子状変性の剝離発症のリスクはHLA-AW33抗原保有者に危険率が高い,との研究結果がある.

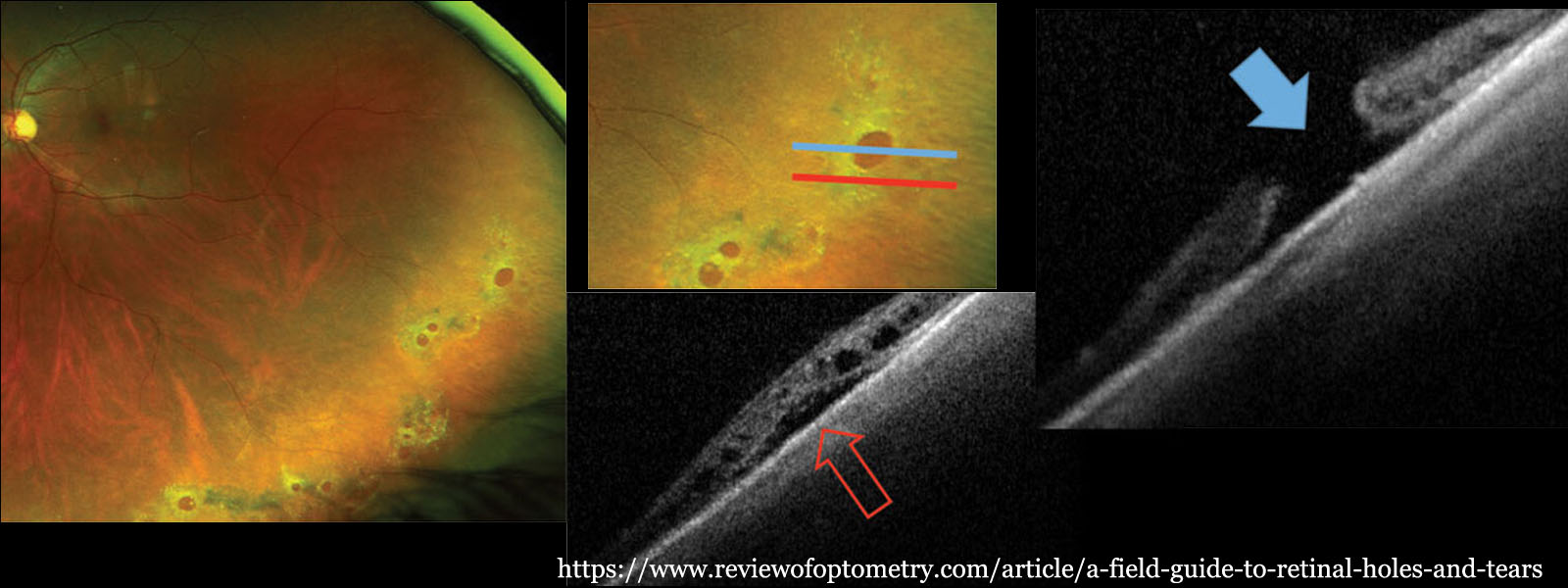

裂孔・円孔:

| 格子状変性 lattice degeneration | |

|

格子とは,変性巣内の模様を指している. |

| 格子状変性部に生じた萎縮円孔 | |

|

変性部内の萎縮円孔. |

| 格子状変性部に生じた萎縮円孔 ⓶ | |

|

|

| 格子状変性部に生じた弁状裂孔 | |

|

変性部の癒着硝子体のため弁状裂孔が形成された. ☞ 裂孔形成の他の例 |

| 馬蹄形裂孔 horseshoe tear | |

|

赤道部〜周辺部に出来る,網膜弁状裂孔. |

鋸状縁断裂 oral dialysis :

4)治 療:

視力へ影響するリスク(網膜剝離へ進行する危険度)に依る.

周辺部ぶどう膜炎 peripheral uveitis,毛様体扁平部炎 pars plaitis,慢性毛様体炎 choronic cyclitis,等.

ぶどう膜炎

の範疇として考える.

uveal effusion 特発性脈絡膜滲出:周辺部の脈絡膜剝離+胞状網膜剝離

choroidal detachment 脈絡膜剝離:続発性脈絡膜浮腫

毛様体囊腫:一種の剝離.大きな病的意味合いは無いようである.

毛様体剝離:この場合,網膜剝離の延長.毛様体部は色素上皮細胞の頂部同士の接着構造から網膜下腔とは云わない.接着が強いため通常の剝離は毛様体へ拡大することはない。

毛様体裂孔(毛様体断裂):外傷